基于数字化校园的高校档案数字化生存

数字化校园是以数字化信息和网络为基础,在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用,使数字资源得到充分优化利用的一种虚拟教育环境。在这种环境下,每天都会产生大量的电子信息。传统的纸质档案虽然是长期保存的最可靠形式,但未来如果要把数量庞大的电子信息转换成纸质的,那将耗资巨大。更何况还有一些档案根本没法转换成纸质的进行保存。因此,我们必须要考虑如何对这些电子信息进行存储、管理与利用。本文将从高校档案馆所保存的资源类型进行分析。

1 电子公文的归档、管理与利用

1.1 采用文档一体化的管理模式,实时归档

文件和档案本来就是同一事物在不同的运动阶段体现出的不同的价值形态,采用“文档一体”的管理模式,从文件管理和档案管理的全局出发,实现从文件生成、办理到档案归档管理的全过程管理,保证文件内容的完整性、元数据数据结构的一致性,从文件到档案的数据畅通、完整性。其实质就是对文件实行前端控制与全程控制。高校可以通过OA系统与档案系统相结合的方式实现文档一体化管理。在OA 系统设计之初,坚持前端控制的原则,确定电子文件生成时必须归档保存的元数据元素,如:分类号,文件题名、责任者,日期,主题词,内容描述,文件文号,文件格式,保管期限等。高校的电子文件一般是收文与发文,秘书科收文时提取上面列举的各项内容进行著录,完成后文件进入签批流转程序,最后再流转回秘书部门,结束后由秘书部门将文件连同流转过程中的背景信息一同归档。OA系统应该具有自动记录电子文件从产生到永久保存或销毁整个生命周期中各环节的背景信息的功能。起草发文时系统自动捕获题名、主题词,内容描述,发文日期,文号,责任者等内容,在文件签批流转过程中,这些信息一直保留,并且加上了文件流转的背景信息。流转结束后再返回到秘书科进行发文,发文结束后即实行归档。档案部门与秘书部门进行前期合作,就文件的分类与著录进行前期沟通,以利于档案的整理。如文件的分类号,可以按收(发)文-年份-机构的格式,即发文-2010-校办。这种档案人员在电子文件形成之时就介入,直到文件的最终保存或者销毁的做法也就是坚持了对电子文件的全程控制的原则。在文件流转结束后,因为现在实行的双套制归档,纸质文件的归档一般比较滞后,秘书需将文件按机构进行分类,并按发文时间进行排序。以便移交档案馆时进行核对。还有关于秘密文件,根据保密文件不上网的原则,一般不进行网上流转,直接以纸质文件入档,并在保密机上著录、管理。

1.2 元数据文件与电子文件一同归档,发挥电子文件的证据作用一种新技术载体被引入到社会生活之中,并不是一开始就为人们所信任,就如照片和缩微胶片,这两种载体最初也不能作为法律证据使用,直到相应的立法承认它们可以用为纸质原件的复制品,才具有了证据效力。电子文件作为一种新型的技术载体,要被作为证据使用,也需有相应的法律确定它的证据价值,才可以作为证据使用。目前档案界所使用的元数据就是为满足电子文件作为证据使用而定的,并且以置标语言XML为标准,详细描述电子文件的各项特征信息。XML是标准通用标记语言(SGML)的子集,非常适合WEB传输,其焦点是数据的内容,旨在传输信息。电子文件在流转过程中的背景信息需要动态获取,这时可以利用XML的封装技术,将元数据与电子文件封装在一起传递、存储。计算机从以XML方式置标的文献中查找和确认相关的元数据元素,并按规定格式组成标准的元数据记录。置标所形成的元数据,可以被封装在电子文件中,也可以独立存储于数据库中,或者两者结合。无论哪种方式封装的电子文件元数据,都可以用来证明电子文件的真实可靠与完整。便于司法人员对电子文件来源的真实性加以审查。

2 数字化学籍档案的实时归档

学籍档案是高校档案中重要的组成部分,也是比较难收集整理的一个部分,因为学生档案是由多个部门共同完成的,学生一入校就有招生处形成的录检表,教务处的学生信息以及成绩单,学生处的奖惩记录,学院的就业情况等。近年来,几乎每个部门都有自己的管理系统,各自为政,这种情况造成了所谓的“信息孤岛”,例如有的学生已经休学了,只有教务处的系统中显示他休学了,其他的系统中数据更新不同步,宿管部门还在给他分配宿舍,学工部门还在给他发助学金。这种信息孤岛造就了各部门的数据结构不统一,数据冗余,重复管理,数据不同步。通过数字化校园的建设,推进数据的集中和共享。将信息技术融于学校的各个环节,所有部门的信息编码统一,学校的所有信息能够实时自动的互连互通,资源得到充分的共享和利用,保证了异构数据库间的数据交换,消除了业务部门之间的数据冗余,将学校内部相对独立分散的网络应用系统,进行了统一整合,实现了资源共享。学校各个部门分别管理自己业务的相关信息,通过用户授权的方式,去读取和利用数据。当某个部门需要用到其他部门信息的时候,可以直接从网上获得,这样就避免了多部门的重复劳动,节约了人力成本,保证了数据的标准化存储。档案馆可以通过复制数据表到档案管理系统中,实现学籍档案的归档。首先要确定学籍材料的归档范围,如将学生信息表(学号,姓名,出生日期,籍贯,学院,系别,专业,入学日期,毕业日期),学生成绩数据表(课程号,学号,成绩,学期,学年),录检表(序号,考生号,姓名,性别,出生日期,政治面貌,民族,考生类别,考生特征,毕业中学,录取专业名称,语种,志愿,学制,高考成绩),毕业分配表(序号,学号,发档序号,姓名,性别,学历,学制,培养方式,生源所在地,专业,单位名称,单位所在地,就业状况,单位性质,报到证号)等导入到档案馆的数据库中,建立表间关系,以便查询利用。档案管理系统中可以设计一个界面,将这些表以选项卡的方式显示出来。比如建立成绩单选项卡,点成绩单就会显示学生的成绩单,点录检表显示录检信息。另外档案馆中可以利用数据迁移技术,把大量不经常访问的数据存放在带库、盘库等离线介质上,只在盘阵上保存少量访问频率高的数据。当那些磁带等介质上数据被访问时,系统自动的把这些数据回迁到盘阵中;同样,盘阵中很久未访问的数据被自动迁移到磁带介质上,从而大大降低投入和管理成本。

3 数字化基建档案的归档

基建档案是高校进行基础建设的档案,由于基建档案一般是由基建处收集整理然后移交给档案馆,而且基建档案一般都是纸质文件,各种许可证书,验收报告,竣工资料,图纸等。从利用率上看,各种验收报告、竣工资料几乎无人利用,偶尔有利用证书的,利用最多的就是图纸。而且由于基建档案是施工承包部门所形成的,一般交给基建处的就是纸质的。所以目前我觉得有必要数字化的就是图纸,图纸一般都很大,并且只有一份,所以利用起来很不方便,拿出去利用可能造成破损和丢失,不拿出去又对施工不便,所以目前进行的最重要的工作就是图纸的数字化。各施工单位在施工前期做的图纸都是电子的,所以只需要把电子图纸以附件形式导入档案系统中。以某一个建筑物立卷,著录目录(图纸名称,大小,设计软件,移交日期,移交人),连接附件。因为利用基建档案的部门是非常有限的,也就是学校的后勤或基建处,鉴于此,基建档案可以不在校园中共享,只保存于档案馆中,给后勤以及基建处授权,可以进入档案管理系统中对特定的数据表进行访问。

4 数字化科研档案的归档

科学技术是第一生产力,科研档案对科学技术的发展起着很重要的阶梯作用。高校的科研档案是指高校师生历年的各种学术成果、学位论文、学术性文章和著作(包括公开发表,宣读,交流的和未经发表、交流的论稿)等,它是高校学术水平的真实记录。科研档案,客观地记录了既往的学术历史情况,是一所高校不同时期学术水平的反映和凭证,保存高校形成的科研档案,就是保存学校科研发展的历史,保存不同时期研究者的研究成果,为学校和社会积累历史文化财富。而目前好多高校的科研档案还处于手工管理阶段,工作效率低,管理水平落后,查找与利用非常不便。经常出现老师们评职称时去找一份结题报告,于是档案管理员与老师们在海量的文件中逐份查找,苦不堪言。这种效率低下的管理方式已经落后于时代,跟不上社会发展的需求。所以借着数字化校园的东风,科技档案的数字化、网络化管理也看到了黎明的曙光。高校的科研档案一般是由科研处移交到档案馆,并不是档案馆直接管理。所以科研处在设计科研档案管理系统时也要充分考虑与档案管理系统的对接。科研档案管理系统具有很强的技术特色,其主要任务是建立数据库,开发应用平台。通过数字化校园建设,这些数据库也将为全校不同程度地共享。所以科研档案的归档与学籍档案的归档类似,都是将数据表直接归档。不同的是对科研档案应该进行分级管理,因为一个科研项目对应着无数的文件,如科研项目申请评审书、审批文件、任务书、项目计划书、委托书、开题报告、调研报告、方案论证和协议等。针对这种一对多的关系,可以采用级联数据库来实现。表一中存放科研项目的项目编号,项目名称,项目来源,完成时间,表二中存放项目编号,文件名称(如科研项目申请评审书、审批文件、任务书、项目计划书、委托书、开题报告、调研报告、方案论证和协议等),文件类型(如文字、图形、音频、视频等),这两张表通过项目编号来级联。在与档案管理系统对接时,表一中的项目名称对应到档案管理系统中的案卷名,表二中的文件名称对应到档案管理系统中的文件名。文件内容可以附件形式挂接到对应文件上。这样实现科技档案的分级管理,完整清晰,一目了然,方便查询利用。对于完成后的成果,诸如专著或论文,本校已纳入图书管理系统,可以在图书管理系统中得以查找和利用。

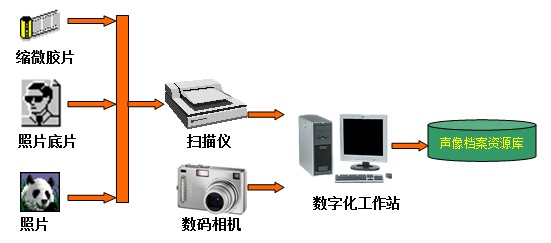

5 数字化声像档案的归档

声像档案一般是由宣传部向档案馆提交。因为声像本身就是离线生成的,所以提交时可以离线提交,也可以由兼职档案员登陆档案管理系统完成著录后提交。因为每年的声像档案特别多,所以最好实时归档。

声像档案目前存在一个主要问题,那就是由于电子照片的成本降低,所以一次活动会产生很多的照片,而且摄像者的归档意识薄弱,一般就是活动结束后拷贝到电脑中,等到要移交时一古脑儿不经鉴别,不经筛选,没有著录,全都交给档案馆。给档案馆的管理造成很大的不便。鉴于此,档案馆对上交的照片要进行严格鉴定,必须对合成、添加、挖补的照片进行剔除。对同一内容的若干张数码照片进行筛选。选择具有代表性和典型性,反映工作活动全貌,主题鲜明、影像清晰、画面完整的主要数码照片进行保存,同一场景的一般只收集一张。对专题照片,如反映不同历史时期校址、校园风貌的照片,历届毕业生合影等,要确立精品意识,防止有照必档、囫囵吞枣。照片提交时必须有文字说明,如综合运用事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等要素,简明扼要,一般不超过200字。

以上讨论了入馆率比较高的几种档案在数字化校园环境下的归档。这些档案归档后先进入档案系统的临时库,如果需要永久保存,我们对档案的鉴定需坚持以下的原则:

(1)精简原则,借用余秋雨先生的一句话就是: “我们今天在网上阅读,没完没了地阅读,是你把自己的生命赔在信息堆里边了。信息是没完没了的。但是你的生命一去不复返。信息海潮是没完没了的,你千万不要做这个拼比。而今天我们的读者很多在做这个拼比,这个拼比的结果是人类文明的下沉,不是上升。有的时候,阅读信号多,并不是文化的前进,很可能是后退。为文化做减法,过去拼命吸收热量的话,现在要通过健身来减肥。”现如今电子资源浩如烟海,历史人员利用档案时,如何从众多繁杂的资源中找出最有用的是关键。而我们档案管理人员就是为历史人员打好基础,将信息资源做第一次过滤,我们要做到给历史人员或后人呈现的都是精品。档案管理人员在经年累月的熏陶下,一般都谨小慎微,对档案是能存则存,而实际上,大刀阔斧地砍掉一些档案,在历史的长河中甚至不会引起一丝涟漪。古埃及文明留下的记录少之又少,但后人依旧可以从发掘出的蛛丝马迹重现那段光荣的历史,反而因为少,增添了人们破解奥秘的兴趣,也因此使得罗塞塔石碑成为世界级的文物。所以给彼此一点空间,让距离产生美。

(2)安全原则,对于需要永久保存的档案,必须实行三套制保存。在线一份,离线一份,异地一份。并且对于载体上保存的档案,隔一定年限需要重新复制翻录,以便跟上计算机软硬件的发展速度。我们现在依旧实行的双套制归档,而实际上,这种策略只是渐近进程中的一种过渡性手段,这项措施实行的时间越长,越不利于电子文件管理工作的与时俱进。电子产品的易损坏性使得我们对存储载体不信任,也是造成这种策略的一个原因。而实际上任何一种载体的出现,都不能保证它能永久保存。纸和缩微胶卷也是由时间来证明的。我们要相信科技的发展,一定会制造出用于永久保存的介质。

高校档案馆必须紧跟时代形势,建设数字档案馆,这是档案工作现代化的方向,是档案信息化的重点,必须坚定不移、全力以赴、持续不断地向前推进。