改革开放以来编研成果形式的变化

改革开放之初,在档案工作恢复整顿期间,众多档案馆的编研工作,几乎无例外地从抄纂工作着手。当时,各级档案馆出版了多种专题的档案汇编。以中国第一、第二历史档案馆率先创办的《历史档案》为先声,不少档案馆也办起了同类刊物。这些刊物以大量篇幅公布档案,还刊载根据档案撰写的史学论文,它们可以归入编研成果中的著作一类。档案部门出书办刊,开创了档案编研工作的又一个高潮。《中国档案文献辞典》实则为先秦至1995年间档案文献抄纂成果提要的汇集。据该书《说明》所载,凡先秦至新中国建立时起所出版的档案文献书刊词目为1800余条,新中国建立后的则有1900余条。后者所收词目包括了“文革”前的一些抄纂出版物,但那一部分数量有限,大量的是改革开放以后各档案馆所办刊物上抄纂公布的档案。以短短十年,能有如此多量的抄纂成果,当时各档案馆档案抄纂风之盛可见一斑。

回顾这一段时期的工作,人们不难发现抄纂工作当时扮演了一个特殊的角色。党中央要求档案部门开放历史档案。以抄纂的形式公布档案,响应了党中央的号召,让编研工作充当了档案部门改革开放的先锋角色。大量的抄纂成果满足了学术部门的研究需要,学者们给予了高度评价。从档案部门自身而言,抄纂工作发展的直接结果是发掘了一批档案史料,提高了档案馆的社会知名度,培养了一支编研工作人员的队伍;除此而外,还促进了档案部门的其他工作向更高水平发展。因此,对这一时期各档案馆的抄纂工作,必须给予充分的肯定。

但是也不得不指出,这个高潮持续的时间并不太久。从外部看,大致到80年代末,只靠单打一的编研成果形式,它的局限性很快显现出来。不少刊物因为读者面较狭,难以为继。原来盛极一时的档案专题汇编的出版,也因图书市场的变化而逐渐低落。更令人感到担忧的情况出现在档案部门内部。编研工作在开放历史档案的进程中所起的特殊作用,原先就并不被人完全认同,而在编研工作遇到一些困难之际,档案部门中又出现了一些不利于编研工作的声音。诸如“开放危险,‘保密’保险”,“编研工作得不偿失”之类,不一而足。编研部门被压缩、编研人员被精简,成为较为普遍的现象。更有甚者,一位在边疆省区档案馆工作的编研人员披露,他们档案馆的负责人扬言,编研成果由单位出钱,让编研人员出名,他不干。这当然只是比较极端的例子。

也就在这个时候,编研工作者开始探索摆脱难局之路。

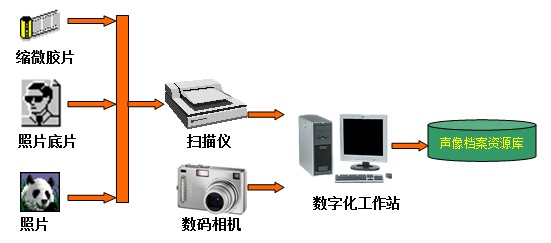

笔者认为,杨冬权的《大编研:档案编研工作的新趋向和新出路》,是这种探索中出现的一篇值得重视的文章。他认为“档案编研的主体和客体不断拓展,范围不断扩大,形式不断更新,影响不断增强。这一切可以概括为从‘小编研’向‘大编研’的转变”。在他看来,“传统的档案编研,实际上主要就是档案馆、室以书刊为载体汇编档案在一定范围内加以公布”,“我们可以把这称之为‘小编研’。而今天业已出现雏形并在今后将进一步成熟、拓展的‘大编研’,则是对以往那种‘小编研’的全面扩展和纵向延伸”。他提出,“大编研”的“载体除了书刊等印刷物以外,还有录音、录像、光盘、缩微胶卷等;它的形式除了文件汇编外,还有档案资料目录汇编、档案资料内容介绍或提要、档案资料的考证或评介、对档案资料经过研究加工而编写的有关资料或撰写的研究论著以及各种文学艺术作品等”。依笔者之见,所谓“小编研”,大概指的就是抄纂,而“大编研”,就是包括抄纂、编述、著作等多种形式在内的,现在通常所说的编研。

这篇文章对全国的档案编研工作产生了何种影响,笔者没有调查,没有发言权。但是对上海市档案馆的编研工作,给笔者本人,确实带来很多启示。1997年,笔者以《十年辛苦不寻常》为题撰文,回顾上海市档案馆在利用工作,包括编研工作方面所取得的成绩,认为有四个方面的进步:服务对象逐步向社会大众扩展;形式灵活多样;注意高新技术的应用;紧跟改革开放的大好形势,扩大与国内外有关各方的交往,为创建开放型档案馆而努力。文章中提到,“不可能要求社会大众像上图书馆一样频繁地上档案馆来。档案馆更多地应该‘送货上门’,把各种档案史料经过充分的整理加工,形成他们容易接受的种种编研成果,如展览会、电视片,各式各样的生动的读来兴趣盎然的大小文章等等”来吸引人。

事实上,上海市档案馆的编研工作,确实较早就从探索编和研的结合等方面着手,不是单纯靠抄纂,而是力求编研形式的多样化和不断创新。笔者以为,抄纂型成果受到学者们的欢迎,而且档案馆的编研工作也是以此起步,并积累了比较丰富的经验,有自己的传统的。这个传统应该得到发扬。然而过犹不及。用抄纂把自己框死,离了抄纂就一事无成,也不是编研人员的应取之道。正常的编研工作状态大体应该是三个面向,即面向领导和领导机关,面向研究人员,面向社会大众。某一个具体成果,某一个档案馆,某一个阶段,侧重点可以有所不同,但从总体上说,这三个面向是应该坚持的。服务对象的多样化的必然要求,就是编研成果形式的多样化。不可想象,只凭少数几种形式就能满足不同对象的不同需求。