由于历史和政治原因,中欧地区各国的疆界不断变更,加上战事频繁,流亡难民众多,造成大量历史档案散失。本文作者丹尼尔森(Elena S. Danielson)通过列举典型案例,从散失档案的来源、法律、道德、语言、民族等角度对散失档案进行了具体分析,阐述了利用是判断散失档案归属问题的重要标准,以及如何管理联合文化遗产的一般性原则。

拥有大量的政治难民已成为现代历史的主要特征之一,“流亡者”的英文缩写“DP”因此也被广泛地传播和认知。战争中,“流亡者”携带着不完整的档案,背井离乡,来到遥远的地方。当苦心建立的家园无处藏身,生活受到威胁,这些记录着历史的档案碎片只能被藏在口袋里,或是缝在大衣衬里中。因此,与流亡者一起流失的除了流亡者本人,还有散失的文化和散失的档案。

关于中欧档案的散失问题比较复杂,有其深厚的历史和政治原因。近150多年以来,除了人口和档案的流动,中欧地理疆域的法律界定也频繁地变更着,德国、波兰和奥地利彼此之间国界的划分非常不明确。事实上,自1900年机械化武器成为战争工具以来,这些中欧古老民族的政治冲突就一直在加剧。随着国家的分裂和重建,档案的标记和身份也随着流亡者身份的消失而变得模糊。散失档案诉求的逐年增多,使我们有必要关注它们散失的过程,并对每个案例留下的蛛丝马迹作进一步的分析和鉴定,特别是这些档案文件的来源、归属、利用问题确实值得我们仔细地研究。

中欧民族众多,各国疆界频繁变更,这些都为档案的散失提供了客观条件和环境。散失的档案反映了当时的历史记忆,而这些记忆正是政府档案中遗漏的记录。档案对胜利者来说可以作为战利品或是战争赔偿,但对于失败者来说,它们却是那个失去的世界的遗物和证明。

我们再来看一个例子----被誉为“银色法典”的世界著名“银色圣经”的复杂来源。这部诞生于公元520年拉文纳(现意大利东北部港口小镇)的手稿,用金色和银色的字体,将《圣经》中福音的四个篇章抄写在紫色的羊皮纸上,所使用的是一种已经消失的古代欧洲语言----哥特语。“银色圣经”装在一个做工考究、设计精美的纯银盒子里,原本共有336页,现尚存188页,除1页在德国被发现外,其余现均保存于瑞典乌普萨拉大学图书馆内,是世界珍贵的文化遗产。

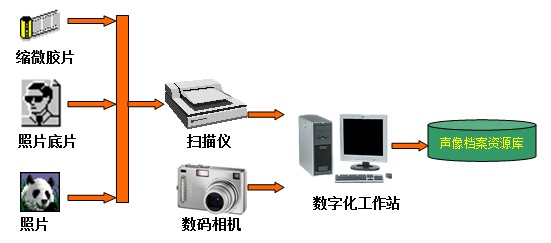

“银色圣经”最早被发现于16世纪德国西部鲁尔的一个修道院图书馆,后来成为鲁道夫二世的私有财产,存放于原本归属德国的布拉格(现捷克首都)图书馆。1648年,欧洲“三十年战争”的最后一年,瑞典占领了布拉格,“银色圣经”被作为战利品落入瑞典王朝手中,并藏于位于斯德哥尔摩的克里斯蒂娜女王图书馆中。1654年女王退位后,被荷兰籍学者、图书管理员艾萨克得到,并带回荷兰。1662年,瑞典马格纳斯伯爵又从艾萨克手中买回“银色圣经”,并于1669年赠送给乌普萨拉大学图书馆。1995年,“银色圣经”的其中一部分被偷走,但幸运的是一个月后它们又失而复得了。偷窃事件促使乌普萨拉大学图书馆采用了更先进的安全保护设备和措施。如今,在乌普萨拉大学图书馆里有关于“银色圣经”的详细介绍,它的数字化全文目录可供利用者在网上查阅。

认真审视这部手稿的复杂来源,我们可以发现它曾经被偷盗过,被运输过,被买卖过,甚至险些遭遇海难,但是它依然顽强地存在了1500年,被称为最古老的活着的手稿。有趣的是,在这个案例中,“银色圣经”的创始人----当时居住在拉文纳的哥特人是史前从斯堪的纳维亚半岛(现瑞典等北欧国家所在地)移居到黑海的一支部落。因此,从道德的角度看,“银色圣经”收藏于瑞典应该是最终回到了民族之根的故乡。鲁道夫二世当时得到它时是支付了费用的还是别人捐赠的我们不得而知。“银色圣经”在拉文纳诞生后的1000年中,其中许多书页丢失了,他们究竟是被买走了,遗失了还是被偷走了,我们也不能确定。我们唯一可以确定的是,最终它是被购买后作为礼物赠送给乌普萨拉大学图书馆的。因此,乌普萨拉大学图书馆是这部手稿目前最具有法律依据的所有人。

围绕着“银色圣经”的归属问题存在着许多争论。比如:手稿是否应该属于今天的罗马尼亚,因为哥特文的翻译原本诞生于罗马尼亚;手稿是否应该属于今天的意大利,因为只有在意大利才使用羊皮纸抄写;手稿是否属于今天的德国,因为手稿最初是由德国修道士保存的;或者手稿本就应该属于现在的主人瑞典,因为哥特语是古代斯堪的纳维亚半岛人的语言。每一种意见似乎都有对自己有利的依据。但是,我们所看到的是,瑞典乌普萨拉大学图书馆不仅采用了先进的安保设备将此稀世珍宝陈列展览,而且为广大学者和公众提供利用,也许这才是保存这部珍贵手稿的最好方式。从某种意义上说,“银色圣经”是整个欧洲的文化遗产,而乌普萨拉大学图书馆满足了众所周知的要求----提供利用。

我们再来看一个例子----柏林文件中心。关于德国纳粹组织的档案一直保存在柏林文件中心,但在1990年联邦德国成立以前它们一直由美国掌控。就是说,档案虽然保存在原地,但所有权变更了。而美国人的监管显然很糟糕,一些敏感档案被偷走了,落入了个人手中。冷战使档案的转让受到限制,冷战过后,当联邦德国找到这些档案的目录时,它们的缩微胶片及其复制品也出现在美国国家档案馆里。但在德国,由于受私人财产法的严格限制,私人档案可以委托政府管理,但所有权属于档案所有人或继承人,因此公众还是很难看到这些档案。

散失的档案总带着档案形成国家的文化印记,特别是它使用的语言。由于历史上的原因,爱沙尼亚在17世纪中叶被瑞典占领长达60多年。近年来,一些在瑞典形成、流失在外的爱沙尼亚文化名流的各种档案都“回到”了爱沙尼亚国家档案馆。这些档案虽然是在瑞典形成的,但却被国家档案馆认为是爱沙尼亚文化遗产的一部分。今天,爱沙尼亚的一个州仍然深深地保留着这位邻邦国家的文化影子和文化韵味,这些档案反映了爱沙尼亚人的轨迹。和德语、法语不同的是,很少有除了爱沙尼亚人以外的人掌握这门语言,这些档案的大部分利用者都在国内。所以,从某种程度上说,这些档案是回到了真正的故乡,它们的回归是爱沙尼亚国家档案馆和旅居国外的爱沙尼亚人达成的广泛共识。

这里还有一个相反的例子。对于德国和波兰犹太人的私人档案,有些人一直反对还给自己的母语国家。他们宁可委托一些专门收集犹太人档案的机构保管这些档案,例如美国大屠杀纪念博物馆或以色列的VadYashem博物馆。

在关注私人档案时,以上这两个看似结果不同的例子,其实都说明了一个普遍趋势:二战以后,许多私人档案的所有权已经变更,但它们真正的主人对它们的兴趣却与日俱增,不管它们是否保存在自己的母语国家。

在中欧地区散失的档案中,有许多档案涉及到多个国家或多个单体,我们称它们“联合文化遗产”。在“联合文化遗产”的管理问题上,谁是最适当的保管人是争论的关键。让我们来看一个案例----众所周知的“自由欧洲电台”。“自由欧洲电台”1949年建立于德国慕尼黑,冷战期间曾对波兰、匈牙利等东欧国家进行广播。它的广播稿由当地的流亡侨民用不同国家的语言撰写,以达到通过广播让中欧和东欧国家建立对话的目的。冷战结束后,广播日渐减少,怎样保管数量巨大的卡带和广播稿成为一个讨论的话题。有人建议将这些卡带和文件“还”给各广播目标国。比如,对匈牙利台广播的稿件就请布达佩斯拿走。但是,这样做的结果必定使国际电台的角色变得支离破碎。保存完整的电台档案有利于今后研究不同国家在不同时期的政策导向对电台的影响。从最初在慕尼黑建台,到后来迁至布拉格,曾经有来自12个国家数以千计的人为这个美国建立的电台工作过,他们处理过的稿件和做过的采访都是电台最原始的工作轨迹。如果把这些不同国家的记录放在一起保管,将为更好地收集冷战期间的散失档案积累宝贵的经验。这应该是一项非常有价值的工作。

我们再来看一个关于“联合文化遗产”的案例。20世纪,难以计数的难民和移民对所在国家的文化产生了巨大影响。虽然他们都是个体,但相同的文化背景使他们产生的档案有着共同点。这里有三个伟大的思想者:奥地利经济学家弗里德里克·哈耶克(1899年生于奥地利维也纳----1992年死于德国弗莱堡),哲学家沃格林(1901年生于德国科隆----1985年死于美国斯坦福),科学哲学家卡尔·波普尔(1902年生于奥地利维也纳----1994年死于英国克罗伊登)。这三位著名人物都来自维也纳,后都因“二战”离开奥地利;他们的著作都在奥地利以外的国家完成;他们都不背叛自己的国家,但在去世前都再也没有回归祖国;哈耶克和波普尔都加入了英国国籍,沃格林加入了美国国籍;哈耶克出生于维也纳的贵族家庭,但死于贫民社会。波普尔出生于贫困的犹太家庭,死时已是英国爵士;最有政治影响力的是哈耶克,他的经济政策一直左右着里根总统和撒切尔夫人。他的观点产生于维也纳大学但却在伦敦大学开花结果,最后在芝家哥大学建立了自己的经济理论。这三位学者都任教于大学,都在德国出版了英语著作,这些著作最后都被翻译成了各种语言。以上这些使我们有理由将他们的档案组成一个联合文化遗产。

胡佛研究所档案馆以征集个人档案的名义,与三位哲学家签订了协议,并把他们的档案放在同一个阅览室中供学者研究,因为档案馆认为这些档案是一个整体,把它们分开是不合理的。例如,波普尔和哈耶克从还都是无名小卒时就开始通信,直到成为名人共通信50多年。双方的信件从一开始就被放在一起,无法拆开。我们也发现,这三位奥地利名人都坚持要在协议中注明,他们的个人档案交由档案馆寄存并管理,档案的缩微胶片和复制品可提供利用。如今这些都做到了。哈耶克还授权北卡罗利纳州大学为他著作缩微胶片的版权所有人。波普尔的个人档案有三套缩微胶片,分别存放在奥地利克拉根福大学、新西兰坎特伯累教会大学和伦敦经济大学图书馆。沃格林把他的档案缩微胶片拷贝成7套,2套赠送给欧洲(分别存放在英国2所大学),还有5套赠送给美国(分别存放在5所大学),以供更多的人利用。此外,胡佛研究所档案馆在赞助人的支持下,将三位哲学家的馆藏放在加利福尼亚州档案馆的网站上,并与一些国际相关网站链接。私人档案所有权的内涵在这三位欧洲哲人身上得到了补充。他们在强调个人权利的同时,也认识到应该通过缩微胶片的形式与他人分享他们的成果。

目前,档案原件的散失仍是一个比较棘手的问题,以上这些案例都说明了中欧地区档案原件身份的复杂性,它们引起我们的思考。解决档案散失的问题除了要从法律的角度去考虑,还要兼顾道德和民族利益的因素。在对散失档案的归属问题进行评判时,我们应对每一件档案进行独立判断,重新鉴定和权衡所有与之相关的事实。而对于“联合文化遗产”,是否能被更多人利用是一个重要的标准。散失的档案和流亡的人一样,都具有独立的身份,它们需要有一个最适合它们的地方来对它们进行管理。有效的管理是防止档案散失的根本方法。

(忻思佳编译自《逗号》2004年3、4期)